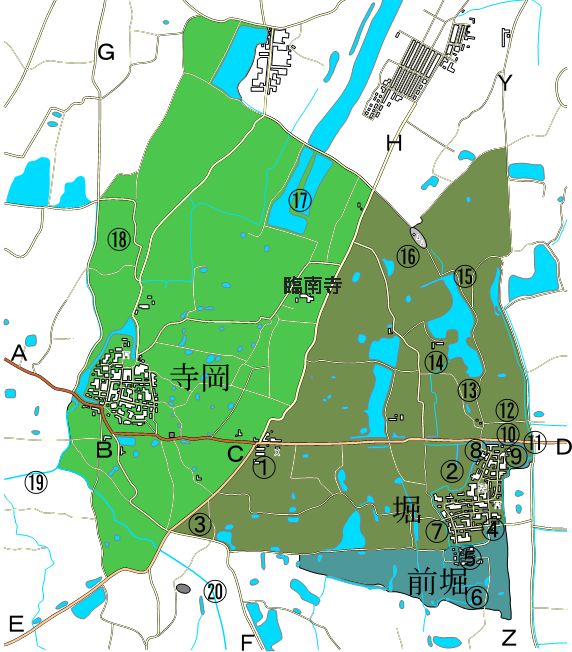

堀村の釈成法(6)

五箇山の塩硝

鉄砲伝来の歴史もそうですが、塩硝(えんしょう)についても、戦国大名や諸藩の軍事上の秘密とされていて、塩硝製造の起源に関する史料といっても、江戸時代末に作成された由緒書や伝承にもとづくよりよりほかありません。

五箇山(ごかやま、富山県南砺市)における塩硝(えんしょう)製造の起源については、前回もとりあげたたように、堀村の釈成法らが塩硝製造の技術者として本願寺から五箇山に派遣された、あるいは五箇山利賀(とが)の西勝寺(さいしょうじ)が加賀の人で洲崎恒念(すざき‐こうねん)という人物を連れて堺へ行き、塩硝製造法の講習を受けて五箇山へ帰ったとする『真宗五箇山史』の記述[1]があります。

そのほかに、石山合戦(元亀元年・1570年~天正8年・1580年)に際して、五箇山から大坂の本願寺へ塩硝が送られたという伝承がいくつかあります。たとえば、富山県滑川(なめりかわ)市の養照寺(ようしょうじ)が富山県入善(にゅうぜん)町の養照寺の旧記をもとに書いた「養照寺由緒書控」(弘化2年、1845年)にはつぎのようなことが記されているそうです[2]。滑川養照寺の祐玄(ゆうげん)が富山県黒部市生地(いくじ)の専念寺(せんねんじ)、利賀の西勝寺としめし合せて鉄砲6挺と焔硝を持って船で大坂へ登りました。石山本願寺では諸国の門徒宗があつまって相談の最中で、鉄砲と焔硝を差し出すと、富山県南砺市城端(じょうはな)善徳寺(ぜんとくじ)の空勝(くうしょう)が証如上人と教如上人の前に呼ばれ、両上人はいたく満足されました。それから十数年間、本願寺に味方して石山に詰めていました。利賀の西勝寺の新発意(しんぼち)明順(みょうじゅん)は、五箇山で焔硝をすべて買い集め、船で石山本願寺に送りました。

このほか、文化10年(1813年)の「五ヶ山塩硝出来次第書」には「天正年中大坂に而本願寺殿異変御座候に付、右判金之代り五ヶ山出来之塩硝不残、大坂え、五ヶ山中為御収納為指登申候に御座候」という五箇山塩硝の由来が書かれています[3]。これら後年に書かれた由緒書や伝承以上に詳しいことはわかっていません。

五箇山における塩硝製造の確実な史料としては、天正15年(1587年)に五箇山を支配した前田氏の五箇山塩硝の請取状があり、その日付が、慶長10年(1605年)の4月19日となっています。同年より五箇山塩硝が年貢の一部に組み込まれて加賀藩に上納されるようになりました[4]。

塩硝とは?

塩硝とは硝酸カリウムのことで、『岩波理化学辞典』(第五版)によると、硝酸カリウム(KNO₃、硝酸カリ、硝石)は無色の斜方晶結晶で、天然に硝石として産出し、400℃付近で酸素を放って分解します。鉄砲の黒色火薬の原料である硫黄、木炭の酸化剤として硝石が使われるゆえんです。塩硝は、可燃物の燃焼を助けてはげしく焔(ほのお)をあげたり煙をだすことから、焔硝や煙硝とも書かれ、古文書では「えんせう」「ゑんせう」などと、かな書きされることもあります。

硝酸カリウムは、水に溶けやすい性質があり、温暖多雨な気候の日本では、天然の硝石は産出しないものとされています[5]。中国明末の産業技術書『天工開物』(てんこうかいぶつ、1637年)には、「消石」は水に消(と)けるので「消」と名付くとあり(「以其入水即消鎔故名曰消」)、明末の字書『正字通』(せいじつう、1671年)には「硝」の字はもともと「消」で、俗に訛って硝となったとあります(「本作消、俗譌為硝」)。

五箇山の塩硝製造方法

鉄砲の火薬の原料である塩硝、硝酸カリウムは、日本では採掘可能な結晶鉱物の硝石として天然には産出しません。それで、戦国大名は明や暹羅(シャム、タイ王国の旧称)から私貿易や密貿易で硝石を入手するとともに、毛利元就のように塩硝の成分を含んだ馬屋の土や床下の土を集めて塩硝を精錬する「土硝法」がひそかにおこなわれていたようです[6]。

それでは、五箇山ではどのようにして塩硝を製造していたのでしょうか。五箇山での塩硝製造方法は、江戸時代末の「五ヶ山塩硝出来之次第書上申帳」(1811年、五十嵐孫作)[7]という文書等に記されていますが、「土硝法」とはすこし異なっていて、土壌中の微生物を利用して堆肥をつくる方法で塩硝を製造していました。

その方法は、まず、家屋の床下や囲炉裏の周囲に穴を掘り、板をめくって出入りできるようにしておき、6月の蚕の季節に穴の底にヒエ殻を敷いてから、「麻畑などの水気なきほろほろとしたる上田土」を入れて蚕糞(さんふん)を混ぜ、ヒエ殻、タバコ殻、ソバ殻、麻の葉、ヨモギやサク(シャク、セリ科シャク属)などの山草など身近な植物の蒸し草(堆肥)を敷いて、これらの土や蒸し草を交互に何層にも積み重ね、板で塞ぎ、8月上旬に掘り起こして混ぜ返し、蚕の糞や蒸草を補充します。この作業を翌年から春夏秋の3度、4年ほど繰り返し、5年目の冬に塩硝ができた土を掘り出して、それを灰汁(あく)で煮て、塩硝を結晶にして取り出します。6年目からは上記のようにして毎年掘り起こして塩硝を取り出せますが、隔年で取り出すほうが塩硝を多く取り出せる、というものです。五箇山で戦国時代にすでにこれと同じ方法で塩硝が製造されていたのかどうかはわかりません。

微生物の硝化作用を利用

植物の肥料の3要素の1つである窒素は、無機態窒素(I-N)の窒素ガス(N₂)として大気の体積の約8割をしめ、土壌や地下水、河川や海には、アンモニウムイオン(NH₄⁺)のようなアンモニア態窒素(NH₄-N)や硝酸イオン(NO₃⁻)のような硝酸態窒素(NO₃-N)の形で広く存在しています。

大気中の窒素ガスは、落雷や紫外線、微生物によってアンモニアに変化します。その多くは、アゾトバクターやシアノバクテリア、マメ科の植物に共生する根粒菌などの窒素を固定する能力をもつ微生物の作用にるものです。このアンモニアは、光合成をおこなう植物や細菌などによって各種のアミノ酸やタンパク質などの有機態窒素(O-N)へと同化され、食物連鎖によってその一部が草食動物から肉食動物へと移行していきます。微生物や動植物の遺骸、排泄物などの有機物は、分解されて再びアンモニウムイオンへと変化します。このアンモニウムイオンは、亜硝酸菌(アンモニア酸化細菌)の作用によって亜硝酸態窒素(NO₂-N)の亜硝酸イオン(NO₂⁻)へと酸化された後、さらに硝酸菌(亜硝酸酸化細菌)の作用によって酸化されて硝酸態窒素(NO₃-N)の硝酸イオン(NO₃⁻)になります[8]。

硝化とよばれるこの過程には酸素が必要ですので、これらの硝化菌は好気性細菌と呼ばれ、通気性のよい土壌や酸素の多い水中で繁殖します。五箇山では、「麻畑などの水気なきほろほろとしたる上田土」が使われていましたが、この硝化菌の繁殖に適していたのでしょう。さらにヒエ殻やソバ殻で通気性をよくしていました。この土の中で、硝化菌が生み出した硝酸イオンとカリウムイオン(K⁺)を反応させて塩硝を製造していました。

五箇山は庄川沿いの花崗岩が侵食されてできた河岸段丘上の集落で[9]、明治時代の土性の説明書によれば[10]、粘性に乏しい砂質土壌のため土壌の通気性はよく、養分は少ないが、吸着力があるので、カリ、リン酸、石灰、チリ硝石、硫安、アンモニア等の水溶性肥料が流亡する心配がなく、堆肥など有機質肥料を用いればより土壌に窒素の蓄積が促進されるとしています。また、塩硝の成分のカリウム(K)は、花崗岩の鉱物成分の1つであるカリ長石に含まれています。花崗岩の風化にともなってカリウムイオン(K⁺)が流れ出します。土に混ぜ込むタバコ殻や塩硝土を煮出して硝酸カリウムの結晶をつくるための木灰汁にはカリウムが豊富に含まれていたと思われます。

さらに、蚕糞は有機態窒素が豊富です。堆肥について記した本には、蚕糞は「発熱し易(やす)く之(これ)を堆積の侭(まま)に置く時は忽(たちま)ち分解発熱し恰(あたか)も物の燃焼するが如(ごと)くになり」とあります[11]。「五ヶ山塩硝出来之次第書上申帳」には、床の敷板が熱気で反り返るので大釘で打ち付け、冬もはなはだ暖かい、とあります。硝化菌は寒冷地でも硝化作用をしますので、床下や囲炉裏の近くに穴を掘ったのは、塩硝製造を隠すためと、冬季の暖房を兼ねていたのかもしれません。

次回は、戦国時代の堀村と塩硝の関係について考えてみたいと思います。

[1]『真宗五箇山史』(1967年修補版、高桑敬親)

[2]『越中五箇山平村史』上巻(1985年、平村史編纂委員会)180頁~181頁

[3]『富山県史』史料編Ⅳ(1978年、富山県)647頁

[4]『富山県史』通史編4近世下(1983年、富山県)194頁~195頁

[5]1966年の東京文化財研究所の研究報告によれば、雨のかからない岩窟にある栃木県宇都宮市の大谷磨崖仏で、透水性のある凝灰岩から地中の硝酸ナトリウムなどの塩類の結晶が局所的に析出し、磨崖仏を風化させています。

[6]『歴史群像アーカイブ Vol.6』(2008年、学習研究社)所収桐野作人著「戦国火薬考」

[7]富山大学附属図書館蔵の画像が公開されている。

[8]近年は、海外から食料や畜産物の飼料が大量に輸入されるようになったことから、それらの消費による排泄物や廃棄物の増加によって、過剰となった亜硝酸態窒素や硝酸態窒素が土壌や作物、地下水を汚染し、また、窒素、リンなどの栄養塩類による河川や湖沼、海域の富栄養化や赤潮を招くようになった。反対に、農産物の輸出国では、森林や草地の開発、水不足によって砂漠化が進行し、輸出による窒素不足を補うための大量の化学肥料の使用によって土壌や作物、地下水の汚染が深刻になっている。

[9]『庄川水系の流域及び河川の概要(案)』(2007年、国土交通省河川局)、『5萬分の1地質図幅説明書 城端』(1964年、地質調査所)

[10]『越中国土性図説明書』(1905年、農商務省地質調査所)

[11]『自給肥料緑肥及堆肥』(1916年、岡崎一)

文責・駒井守

トップへ戻る